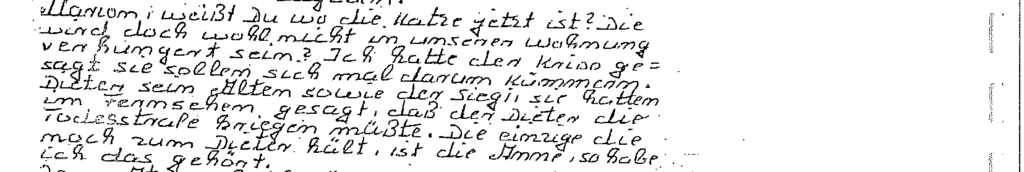

Die Handschrift des Geiselmörders wirkt fast mädchenhaft. Jeder Buchstabe ist ordentlich ausgefüllt, jedes Wort akkurat auf die vorgegebenen Linien gesetzt. Nur wer genauer hinschaut, sieht, dass die einzelnen Buchstaben nicht miteinander verbunden sind. Ein Anzeichen dafür, dass die Schrift noch nicht ausgereift ist. Die Handschrift von Hans-Jürgen Rösner sieht aus wie die Schulschrift eines Kindes, die sich als Erwachsener nicht mehr weiterentwickelt hat.

Ein Ausschnitt aus einem Brief Rösners an Marion Löblich, 1988

Das Zweite, was auffällt, wenn man sich die Briefe anschaut, die Rösner aus dem Gefängnis schreibt, ist, dass sie im Duktus zwar einfach gehalten sind, aber nahezu perfekt in Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung.

Wie passt das zusammen mit einem der gefährlichsten Gewaltverbrecher Deutschlands?

Hans-Jürgen Rösner wird am 17. Februar 1957 in Gladbeck geboren. Zusammen mit drei älteren und einer jüngeren Schwester wächst er in einer Familie auf, die wie so viele in dieser Zeit unter den Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges in der Zerrüttung enden. Der Vater, von Beruf Chemiearbeiter, ist mit einer schweren Verletzung aus dem Krieg heimgekehrt. Er hat kein Gefühl mehr in seinen Armen und bezieht eine kleine Invalidenrente. Die Mutter ist still und duldsam und versucht, die Familie mit Aushilfsarbeiten in Trinkhallen und Pommesbuden über die Runden zu bringen. Selbst wenn ihr jähzorniger und gewalttätiger Ehemann seine Geliebte zum Kaffeetrinken in das kleine Eigenheim in der Zechensiedlung am Lehmstich mitbringt, wagt sie es nicht, dagegen aufzubegehren.

Alkohol und Prügel sind im Hause Rösner an der Tagesordnung. Und schon früh wird der einzige Sohn, den alle nur „Hanusch“ rufen, zum Sündenbock für alles, was schiefläuft in der Familie. „Egal, was war“, wird sich Rösners ältere Schwester Renate später erinnern, „immer war es der Hanusch.“

In den Augen des Vaters ist der Sohn von Anfang an ungeraten. Er will einfach nicht parieren. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ist ihm egal. Psychologen kennen das aus vielen anderen Familien in jener Zeit. Der von Tod und Gewalt traumatisierte Vater lädt den im Krieg erlittenen Schmerz nun auf den Sohn ab. Wo selbst nur noch Schwäche und Deformation ist, muss ein noch Schwächerer dafür büßen. Und die Mutter schaut nur hilflos zu. Die einzige Person, die ihn tröstet, zu der er bei einem Gewitter unter die Bettdecke flüchten kann, ist seine Schwester Renate.

Kein Lob, nicht die kleinste Selbstbestätigung. Stattdessen Hass und Prügel. Die Deformierung des Kindes Rösner ist kaum noch aufzuhalten. Und dann kommt der Tag, an dem es zum ersten Mal genau das Gegenteil erfährt. Aber auch der Tag, der seine kriminelle Karriere in Gang setzt.

Hans-Jürgen Rösner ist an diesem Tag acht oder neun Jahre. An das genaue Alter erinnert er sich nicht mehr. Er weiß nur, dass er bis dahin noch nie in der Innenstadt von Gladbeck gewesen ist. In seinen Augen eine Welt geheimnisvoller Verheißung, die ihm vom Vater aber strikt verboten ist. Bis zu dem Tag, an dem der Vater einem Bekannten erlaubt, Hans-Jürgen einmal mitzunehmen.

„Für mich war das ein Erlebnis“, wird Rösner später einem der Gutachter im Gladbeck-Prozess, Professor Dr. jur. Dr. med. Arbab-Zadeh, erzählen. „In der Stadt sagte er mir vor Karstadt: Du, jetzt machen wir ein Spiel, mal gucken, ob du es kannst. Wir gehen in Karstadt, ich stelle mich da irgendwo zwischen die Regale und passe auf, und du steckst da dies und jenes in die Tasche.

Ich hab’s getan. Ich glaube, es war ein Taschenrechner und Stifte und so weiter. Die Dinge habe ich ihm gegeben. Er hat mich sehr gelobt. Ich war stolz, dass es mir gelungen war. So haben wir es dann ein paar Monate gemacht. Etwa acht- bis zehnmal, meist in Karstadt, aber auch in Woolworth. Jedes Mal bekam ich von ihm Eis und Fritten. Ich war wirklich happy…“